隶书笔墨:唐代诗人杜甫的书法艺术探究

唐代,是中国文化史上一个极为辉煌的时期,文学、艺术、科技等各个领域都有了长足的发展。其中,诗歌尤其是民间诗歌达到了空前的高峰,而在这些诗人的作品中,书法与之相辅相成,不仅反映了时代精神,更是展示了一种独特的艺术风格。在这段历史时期里,有一位名叫杜甫的人,他不仅是一位杰出的诗人,也是一位优秀的书家,其隶书字帖至今仍被人们所推崇。

杜甫(712年—770年),字子美,一号少陵野老,以“王昌龄三朝元帅”、“李白七十二变”并称于世。他出生于四川成都,是当地的一个官宦家庭。他的父亲早逝,由母亲抚养成人,这段经历对他后来的性格和创作产生了深远影响。

在文学方面,杜甫以其敏感的情感表达和强烈的人道主义情怀而闻名。他的许多著名作品,如《春望》、《秋兴八首》、《登高》,不仅富含深刻的社会批判,更展现出了他对自然景观和人民生活细腻描绘的手法。这使得他成为“国学大师”的称呼并不为过。

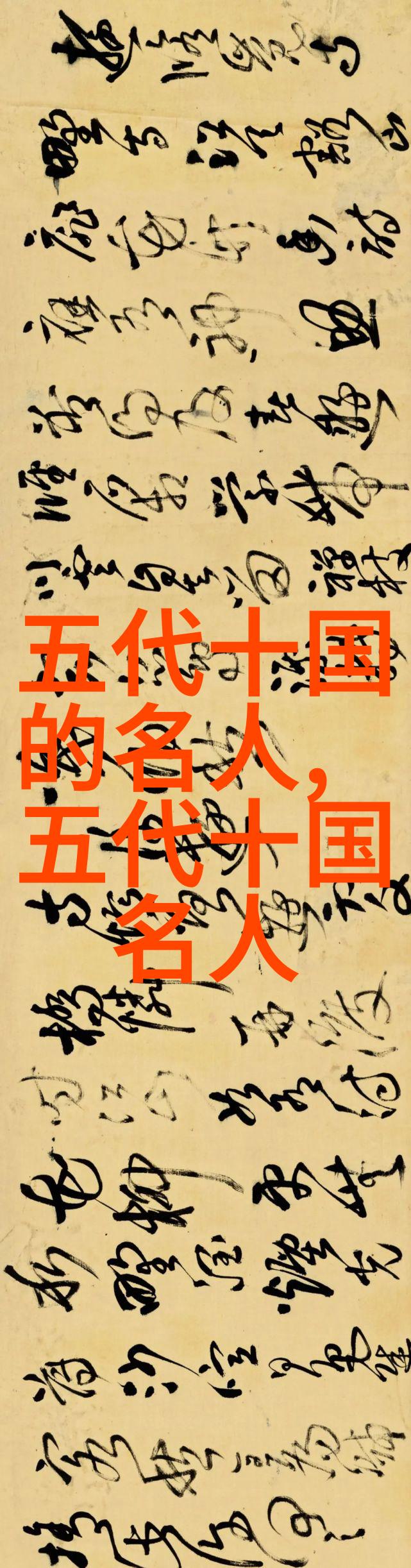

然而,在提及杜甫之外,还有一个事实值得我们关注,那就是他的书法艺术。在古代汉族文化中,隶书作为一种常用的正体,它要求写手具备极高的心理素质以及精湛的手艺。对于这种严谨而又简约的字体形式,杜氏展现出了非凡才华,他通过自己的日常练习,将隶書转化为了更富表现力的工具,使得它能够承载更多的情感色彩和哲理思考。

尽管现在已经无法直接看到当时真实存在的事物,但由於傳統藝術技術與技巧被後世保存下來,這些文字對後世學者乃至一般讀者來說依然具有很大的研究价值及欣赏价值。而且,這種特殊時期留下的文物也讓我們可以窥見當時社會風貌與思想狀態,所以對於歷史研究具有不可或缺的地位。

综上所述,唐代詩人杜甫雖然以詩詞聞名天下,但他在書法領域中的貢獻同樣令人敬佩。他將隸書這種簡潔而嚴肅的小楷變成了擁抱哲思、揭示現實的一把鑰匙,其字帖至今仍能為我們提供一扇窗口去觀察過去時代的一面鏡像。此外,他這種從心所欲地將自己對世界理解轉化為文字創作的一個方法,也讓我們更加珍視每一次寫下的每一個字,每一次創作背后的故事。