在历史的长河中,地图不仅是探险者和旅行者的指南,也是历史学家研究古代社会发展的一种重要工具。西晋时期的地图虽已失传,但通过文献记载和考古发现,我们仍然可以勾勒出那个时代的道路网络,从而揭开往昔岁月中路网迷局的面纱。

首先,我们需要明确的是,西晋时期的大道系统非常发达,它不仅用于军事征伐,更是一种政治、经济文化交流的手段。《资治通鉴》等史书中有详细记录,这些记录为我们了解当时交通状况提供了宝贵信息。例如,在“太康三年(282年)置都城洛阳”一节里,可以看到“修直道五百余里”,这样的记载显示了当时对于道路建设的重视程度。

其次,根据《水经注》的记载,“东西千里之道三十六,其所经过者,皆名大路。”这说明在西晋时期,大约有三十六条东西走向的大道,每条都承担着巨大的运输任务。这类似于现代国家之间的大型公路网,不仅服务于商贸物流,还起到了加强各地区间联系与促进文化交流的作用。

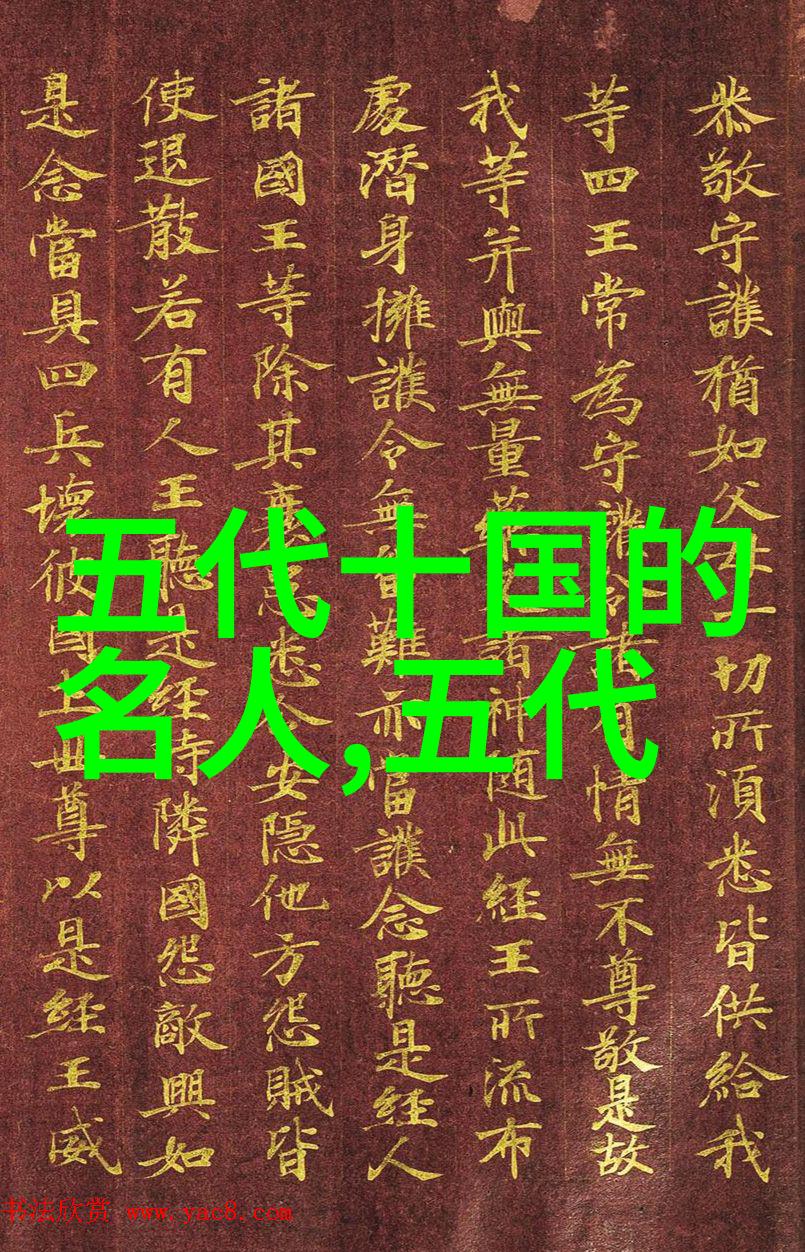

再者,从考古角度来看,当时的人们对石刻标志的使用也反映出了他们对道路网络管理与维护的心理需求。在许多地方,一些石碑上会刻制出具体位置或方向指示,使得行人能够更准确地找到自己的去处。而这些石刻标志到现在还能被发现,即使已经历经数百年的风化也是对那段历史的一种见证。

此外,由于战争频繁、民族迁徙以及经济活动等多种因素影响,大量人口涌入或涌出都会给现有的交通线索带来压力。此时,如果没有有效的地图和导航方式,那么可能导致人们在寻找正确路径上的困惑与迷失。因此,对于一个如同东汉末年至魏晋初年的动荡不安年代来说,如何保持稳定的交通运输系统显得尤为关键。

然而,这个问题并非简单解决,因为随着时间推移,有些地区由于战乱或者自然灾害而变得荒废,而一些新的区域则因为战略重要性或其他原因而成为新的连接点。这就要求当地政府不断调整和完善其大道网络,以适应新形势下的需求,同时保证老旧线路仍然能够正常运行,以免造成社会生产力的断裂。

总结来说,西晋的地图虽然已经无法直接观察,但通过文献资料及考古发掘,我们可以构建一个相对完整的地理环境,其中包含了一系列复杂且错综交织的大道网络。这些建设既体现了当代人的智慧,也反映了那个时代对于沟通与统一全国意志力的追求。在这个过程中,无论是从技术还是思想层面,都展现出了人类文明进步的一个缩影——即便是在漫长而曲折的人类历史旅途中,那些曾经被遗忘的小小划痕,最终却成为了我们今天理解过去、规划未来不可忽视的一部分。