林纾:文人画家与翻译家的双重面孔

林纾(1852-1924),福建闽县(今福州市)人,字琴南,号畏庐,别署冷红生,是近代文学家、翻译家,以其卓越的文学才华和广泛的学识著称。他的生活轨迹如同一幅错综复杂的军事地图,每一个转折点都蕴含着深刻的人生哲理。

早年时期的林纾,如同一位渴望知识的小伙子,他从私塾开始学习,并在薛锡极先生那里接受古文教育。他对欧阳修和杜甫诗词有着浓厚兴趣,对于书籍则无所不求,从未满足过。后来,他读了李宗言先生家族藏书三四万卷,不仅博大精深,更是见证了他坚韧不拔的性格。

光绪八年(1882年),林纾中举人,这个成绩令他名声大噪,但他并未就此止步,而是在北京任教国文期间,不断探索新的文学风格。在辛亥革命之后,他曾在徐树铮创办的正志学校教授桐城派古文,并推崇其为“桐城派大师”。

然而,在这段时间里,林纾也逐渐展现出其多面的身影。他涉足翻译界,与魏翰等合作,将西方小说带入中国,使得民众能够接触到丰富多彩的外国文化。这些作品包括狄更斯《大卫·科波菲尔德》、哈葛德《天女离魂记》、托尔斯泰《恨缕情丝》等,其影响力远超语言障碍。

随着思想发展,林纾也经历了一次巨大的转变。他最初支持维新改革,但随着时间推移,他变得保守起来,对五四运动中的白话文提出了批评。他认为应该回到传统之上,用古典文字表达现代思想。这一立场使得他成为时代的一股反潮流力量。

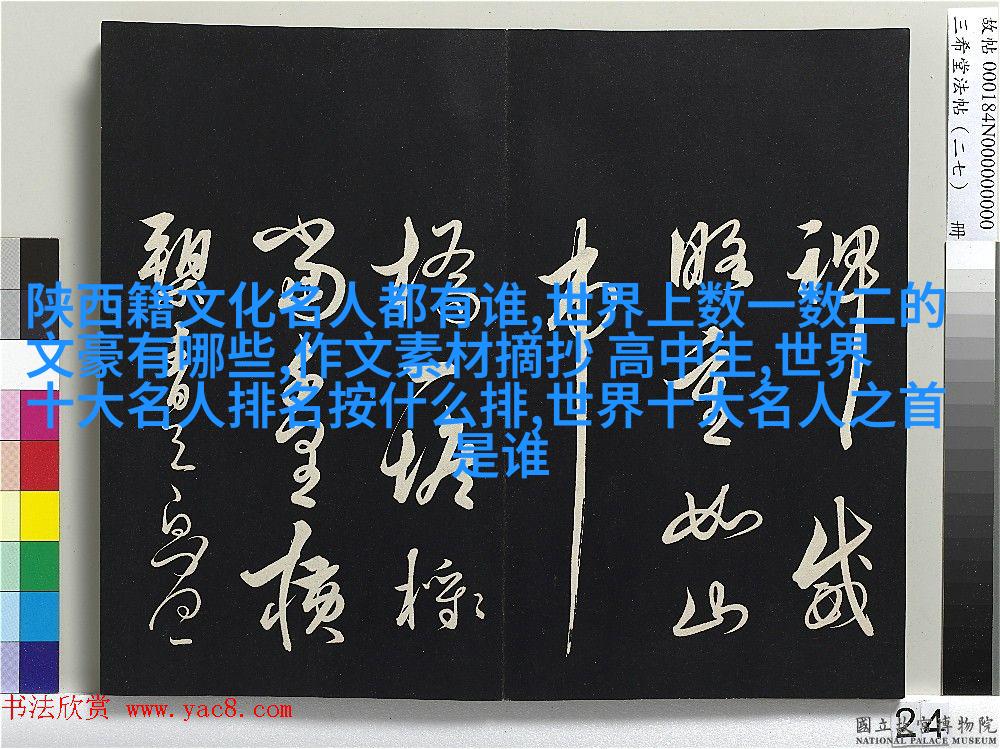

艺术方面,林纾也是一个才华横溢的人物。他擅长诗词和绘画,在山水画方面尤为出色,有时甚至能让人联想到文徵明或戴熙。他的题画诗充满了个人特色,如“平生不入三王派”,显示出一种独立自主的情怀。而在花鸟画方面,则受到了陈文台老师影响,以淡墨薄色表现神采生的生物形象。

总而言之,林纾是一位复杂而又迷人的历史人物,就像一张军事地图上的每个点,都蕴含着战略意义一样,每一步棋都值得我们深思。他的生活故事,便是由这样的层层叠加构成的一个宏伟篇章。在这个过程中,我们可以看到他的热爱、挑战,以及最终走向自己的道路——无论是文学创作还是艺术追求,都体现出了一个人的独特视角和选择路径。

标签: 陕西籍文化名人都有谁 、 世界上数一数二的文豪有哪些 、 世界十大名人排名按什么排 、 世界十大名人之首是谁 、 作文素材摘抄 高中生