在中国历史上,科举制度是最为重要的选拔人才和维护社会稳定的制度之一。它不仅影响了数百万人的命运,而且对整个社会产生了深远的影响。在这期间,特别是在清朝时期,科举考试成为了士人争取仕途的一条主要道路。而这一过程中,考场成了士人们展示才华、展现学问的地方,它们也反映出当时的政治文化背景。

首先要理解的是“清科研究”这个词组,它包含了对清朝科举制度进行深入研究的意愿。这种研究可以从多个角度进行,比如对其发展历程、考题内容、竞争规则等方面都有着详尽的分析。此外,还可以探讨它在当时社会中的作用以及如何影响到后世。

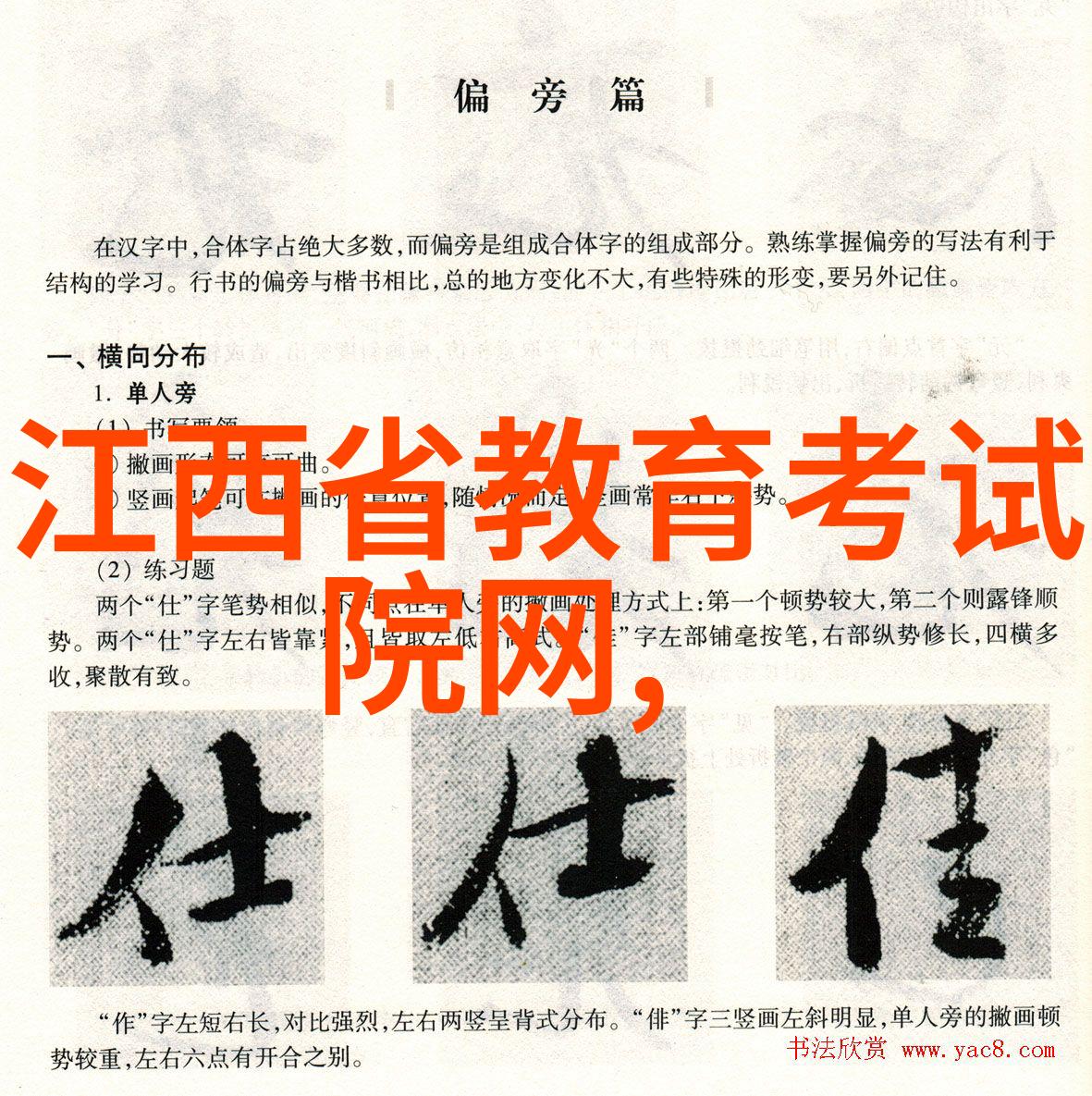

接下来,我们来看看“清代科举考场”的真实面貌。这一部分需要结合大量史料来构建。例如,从古籍记载和档案资料中,可以了解到考生的准备情况,他们通常会花费数年的时间学习经典文献和策论,以便于应付那些以文学文章形式出现的问题。而这些文章往往涉及哲学思想、历史事件乃至天文地理,这些内容要求考生具备广博的知识基础。

此外,还有一点值得注意,那就是即使是经过长时间准备,也难以保证每个人都能通过考试。由于名额有限,每一次考试都会有许多失败者,而他们往往只能选择重新开始或转向其他职业,这种压力极大地塑造了一个时代的人文风貌。

除了这些具体的情况之外,“真实面貌”还包括了一种精神层面的东西,即士人的志气与担当。在那样的环境下,只要能够通过考试,就意味着获得了一份职位,有权利参与国家治理,对于很多人来说,这是一种非常高尚的情感诉求。因此,不少士人对于参加科举考试持有一种信仰般的情感态度,他们认为这是实现自己梦想的一条唯一之路。

当然,与之相呼应的是一种批判的声音。当时就已经有人指出了科举制度存在的问题,比如偏重书本知识而忽视实际能力,以及选拔出的官员可能更多是因为读书而非真正具有管理才能的人。但这些声音并没有阻止该系统继续运行,因为其背后依赖的是强大的政治力量以及民间对于正统文化教育传承的需求。

最后,我们不得不提到“科技变迁及其对社会经济影响”。虽然我们主要讨论的是“清代”,但我们不能忽视这一点。在那个时代,一些新兴科学技术,如数学和物理学,对解决一些日常问题(比如测量土地面积)提供了新的工具。这同样也是为什么在晚期,当西方科学进入中国之后,有一些改革者希望利用新知识来改善旧体系,但这也引发了一系列关于传统与现代之间冲突的问题。

总结来说,“清代科举考场”的真实面貌是一个复杂而丰富的话题,它不仅包含了具体的事物描述,更重要的是蕴含着更深层次的心理状态和文化意义。如果我们今天想要从中汲取启示,那么首先应该认识清楚我们的前辈所走过的一切困难与挑战,并且思考它们对于我们现在生活方式带来的哪些教训,以及未来应该如何去继承与发展这段光辉灿烂又充满挑战性的历史篇章。